湖南大学物理与微电子科学学院溯源于1897年时务学堂,梁启超订《学约》倡“穷理”,李维格授物理,为学院物理学教育开端。学院学科涵盖理学、工学两大门类,物理学和工程学分别进入全球ESI排名前1%和前1‰。拥有物理学、电子科学与技术2个博士后科研流动站,物理学(理学)、电子科学与技术(工学)2个博士学位授权学科,能源动力工程1个工程博士授权点,物理学(理学)、电子科学与技术(工学)2个硕士学位授权学科,以及集成电路工程(工程硕士)1个专业硕士学位授权点。

学院下设应用物理系、电子科学与技术系、教学实验中心,拥有微纳光电器件及应用教育部重点实验室等部省级科研基地和大学物理湖南省示范实验室等教育教学基地。现有教职工140人,其中专任教师98人,包括教授33人,副教授58人,教师中94.9%具有博士学位,国家级高层次人才7人。当前在读全日制本科生776人、硕士314人、博士187人。

本科教育教学改革与成效

(一)基层教学组织建设

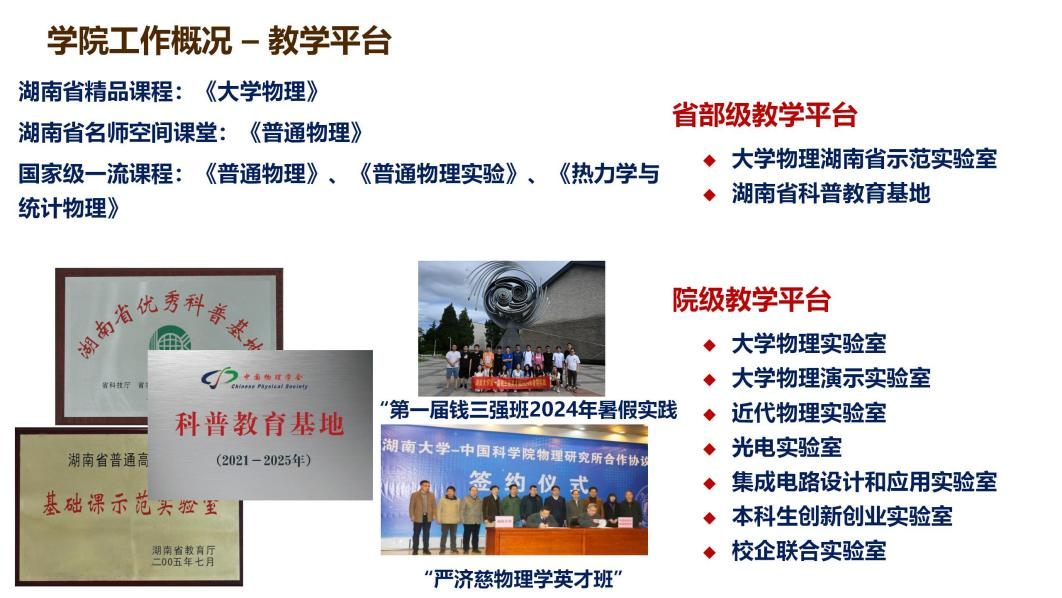

学院开设普通物理、普通物理实验系列基础课程,组建教授领衔、中青年教师为骨干的公共基础课教学团队(教授17人、副教授36人、助理教授6人),年服务120个左右班级、3600余名学生。打造“金课”群,《普通物理》《热力学与统计物理》《普通物理实验》先后获批国家级一流课程,4门课程入选省级一流课程。出版新《大学物理实验》教材,打造新形态《大学物理》教材,“实现手机扫码随时学、课程教材一体化。”大学物理系列教材连续入选“十一五”“十二五”国家规划教材。构建模块化、层次化、智能化本科实验教学体系,近五年投入400余万元专项经费,新建改造实验项目40余项,引进仪器200多台(套),自主开发实验项目、研制仪器各10余项。

(二)专业人才培养

专业建设:以党建为引领,融合专业教育与思政教育、科研与创新创业教育。完善课程体系,建本科生创新创业基地与校企联合实验室,设科研导师、班级导师、心理导师,举办创新创业论坛与院长午餐会,与中科院相关院所合办英才班,拓宽培养平台。以“本科生科研能力提升计划”和国家“卓越工程师教育培养计划”为依托,推进专业综合改革,电子科学与技术、应用物理学专业分别于2020年、2021年获批国家级一流本科专业建设点。

科研育人:2015年3月起实施“本科生科研能力提升计划”,成效显著,截至2024年12月,参与学生累计发表论文200余篇(第一作者167篇),获多项专利与学科竞赛奖项。

实践育人:整合社会资源,与广东大普通信等多家企业共建校外实习基地,与景嘉微电子设校企合作培养示范基地,与中科院物理所开展科教融汇协同育人项目。规范实践教学管理,实习文档齐全;严抓毕业论文(设计),早启动、重指导、强过程管理,确保质量。强化创新创业教育,成立委员会、设专干,开论坛、邀专家讲座,联办英才班,组“钱三强班”开展暑期实践,创“科研学堂”,设创新实验室、开放科研实验室,鼓励学科竞赛。

质量保障:优化质量保障体系,配强教学管理队伍,成立教学相关委员会,完善制度,常态化查课并整改问题,规范考试与成绩归档,教学资料保存完整。助力教师教学发展,定期组织教研活动提升教师能力。

学生管理:加强学风建设,制定考查奖惩制度并纳入学生综合素质评价,院领导、督导组及学工办多维度查课,搭建“三个一”互动平台,严抓考风考纪。

(三)主要教改成果

2020年《普通物理》、2023年《热力学与统计物理》先后获批国家级一流课程,省级一流课程有《量子力学》《数字电子技术》《热力学与统计物理》《普通物理实验》。2019年至今,发表核心期刊教改论文30余篇,获各类教改项目立项90余项。

(四)学生学习体验

学院定期举办院长午餐会,与转专业、毕业班学生及班主任交流,助力学生规划未来、解决困惑。2022-2024届毕业生多数进入清北、复旦等国内名校及悉尼大学、东京大学等海外名校深造。

(五)优秀学生代表

韩尔逊,2020届本科毕业生。大二进入黄桂芳教授课题组,开展光催化材料开发与应用研究,发表SCI论文3篇,曾获中科院严济慈奖学金、国家励志奖学金、湖南省优秀毕业生等荣誉,并保送北京大学物理学院直博。读博期间聚焦核量子效应计算,将第一性原理方法、机器学习方法与瞬子理论相结合,实现模拟效率和精度的突破性提升。目前共发表SCI论文6篇,其中包括Nature、Advanced Functional Materials等国际期刊。

来源:物电院 融媒体中心

责任编辑:文亦佳