湖南大学土木工程学院起源于1903年湖南省垣实业学堂创办的路科,百余年来,弦歌不绝,一直是国内土木工程专业人才培养的重地之一,迄今已办学120多年。1904年首次考录的预科生,1908年升入本科,1930年开始对毕业生授予学士学位。1953年院系调整后的中南土木建筑学院设有工业与民用建筑、公路与城市道路、铁道建筑、桥梁与隧道等专业。1962年开始招收结构工程和道路工程研究生并于1981年获全国首批硕士学位授予权,1983年获结构工程学科博士学位授予权,1994年获批建设土木水利学科博士后流动站,2000年土木工程学科获一级学科博士学位授予权,2002年结构工程学科被评为国家重点学科,2007年土木工程一级学科获批国家重点学科。

学院现有专任教师144人,其中教授74人,副教授57人,助理教授13人。设有土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、智能建造5个本科专业,其中,土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程均入选国家级一流本科专业建设点。百廿年来,土木工程学院始终坚持立德树人根本任务,为国家和社会培养了包括8名中国工程院院士及6位全国工程勘察设计和监理大师在内的40000多名土木英才。学院现有全日制在校学生2900余人,其中本科生1500余人,研究生1400余人。

本科教育教学改革与成效

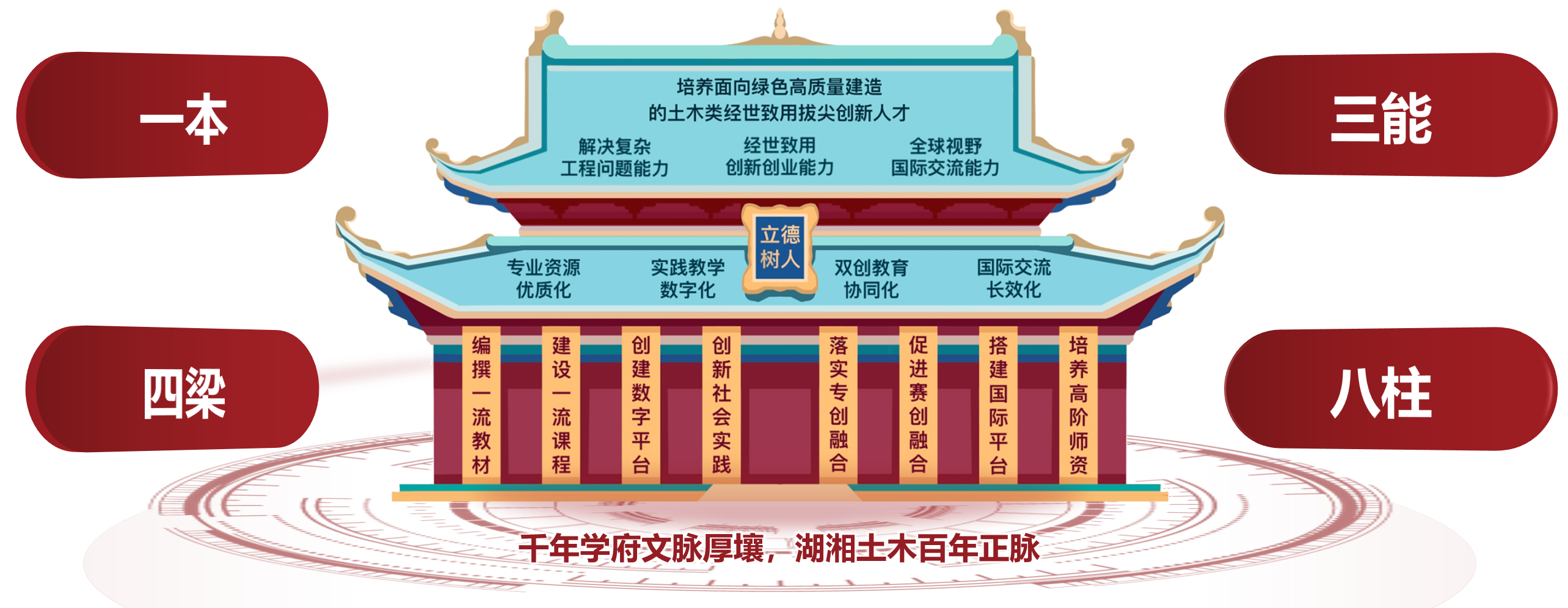

(一)创建了“一本三能,四梁八柱”人才培养模式,培养土木类经世致用拔尖创新人才

“一本”指的是培养面向绿色高质量建造的土木类经世致用拔尖创新人才;“三能”指的是解决复杂工程问题能力,经世致用创新创业能力和全球视野国际交流能力;“四梁”指的是专业资源优质化、实践教学数字化、双创育人协同化、国际交流长效化;“八柱”指的是一流教材、一流课程、数字平台、社会实践、专创融合、赛创融合、国际平台、高阶师资。该人才培养模式荣获2022年国家级教学成果奖二等奖。

“一本三能,四梁八柱”人才培养模式

(二)构建“三阶递进”专业改革路径,破解转型路径模糊难题

通过专业课程的数智化改造,构建“土木工程-智能土木实验班-智能建造”三阶递进式专业改革路径,有效破解了传统土木工程专业转型路径模糊的难题。深度解析“人工智能+”时代土木人才需求,重构知识图谱,将AI、大数据、机械基础、自动控制等内容融入8门核心课程,构建“土木工程+智能”融合课程体系,实现专业内涵的智能化升级。同时以“建筑-结构-暖通-给排水-工程管理”多专业联合毕业设计为抓手,培养学生跨学科协同能力,显著提升学生在新业态下的职业胜任力。通过这一系统性改革,完成2门核心课程(工程图学、工程测量)的内涵升级,新增了《智能建造I》《智能建造II》《智能建造III》等8门智能化课程,涵盖智能设计、施工和运维等关键环节,学生的跨专业项目参与率提升至85%,有效打通平衡新旧专业人才供求矛盾的“任督二脉”。

(三)创新构建“四阶梯”科创育人体系,全面提升本科生工程创新能力

针对当前工程教育中本科生创新能力培养动力不足的问题,系统设计了“工程启蒙-工程孵化-工程综合-工程创造”的进阶式培养路径。建成2个国际平台(建筑安全与环境国际联合研究中心、湖南省绿色先进土木工程材料国际联合实验室)、1个国家级平台(桥梁工程安全与韧性全国重点实验室)、3个省级创新创业平台(土木建筑新技术创新创业教育中心、绿色先进土木工程材料及其应用创新创业教育基地、中国建造4.0国际创新平台),紧密对接国家重大战略需求,聚焦“大型工程结构减振”“天空地一体化监测”“深地深海”“绿色建材”等前沿领域,打造特色创新平台。通过“三阶段”培养模式:以工程概论课程夯实认知基础,依托大学生创新训练计划(SIT项目)深化专业技能,借助多层次学科竞赛锤炼实战能力,着力培养学生解决复杂工程问题的能力。该体系实施以来,将科研前沿、国家重大需求直接融入本科育人环节,以赛促创、以用促学。学生科创参与率达60%,在“互联网+”“挑战杯”等国家级赛事中屡获佳绩,有效保障了本科生提升创新能力、增强报国志向的“澎湃动力”。

(四)创新构建“四位一体”文化育人体系,厚植工程报国精神与专业自信

通过编撰学科史书(5本),建设院史馆、桥梁文化长廊等措施,深挖学科底蕴,传承百廿学脉。通过邀请院士(如陈政清央视开讲)、名师开展讲座,活化大师资源,弘扬科学家精神与家国情怀。通过记录重大工程(如橘子洲大桥)建设历程,塑造学科历史,彰显土木人贡献。通过创新话语体系,推动“潮文化”传播。打造《土到极致就是“潮”》系列短视频(18集),用青年语言展现学科前沿与趣味,破除刻板印象;举办“一江两岸灯光秀”等特色活动,以及在纽约时代广场宣传“百廿土木”,增强归属感与自豪感。创建“砼行”博士宣讲团等载体,讲好土木故事,激发“艰苦创业、勇于担当、经世致用”的精神内核。有效涵养广大学子投身未来发展道路的“扶阳正气”。

(五)本科教育教学成效显著,学院本科人才培养质量得到显著提升

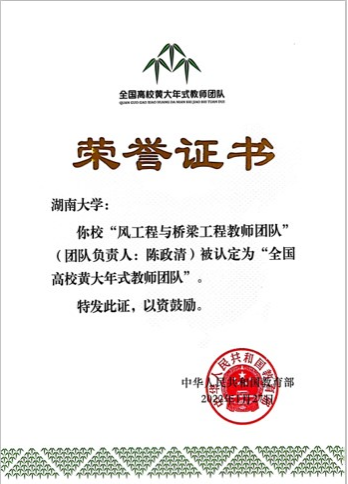

(1)教学资源建设成效卓著,形成示范引领。“金师”荟萃。拥有院士等国家级和省级高端人才50人次(占专任教师40%),风工程与桥梁工程教师团队入选全国高校黄大年式教师团队。“金教材”丰硕。获评全国教材建设先进集体;编写教材201本,23本入选国家级规划教材,1本获全国优秀教材二等奖,20本入选“十四五”住建部规划选题,8本获得“十四五”国家级规划教材推荐资格。“金课”云集。建成国家级一流课程7门、省级一流课程15门。“金专”全覆盖。土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理4专业均入选国家一流本科专业建设点并通过专业认证。土木工程在软科世界一流学科排名第15位(2024),US News全球排名第11位(2024)。

国家级教学成果奖二等奖

国家级教材建设成果奖励2项

风工程与桥梁工程教师团队入选全国高校黄大年式教师团队

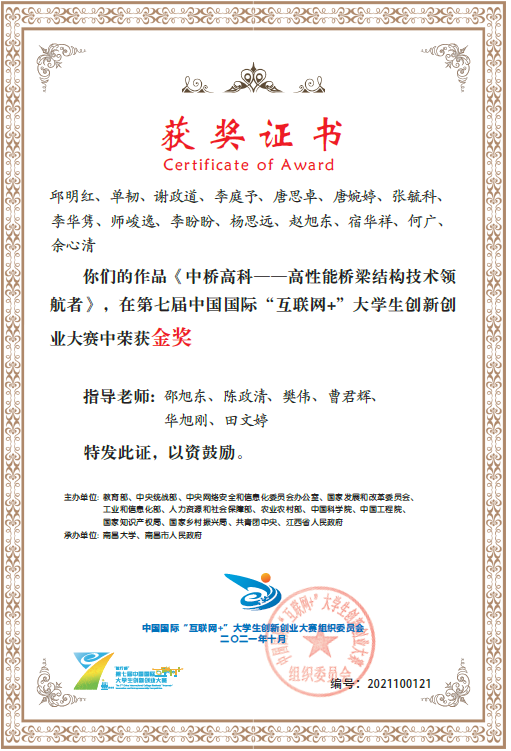

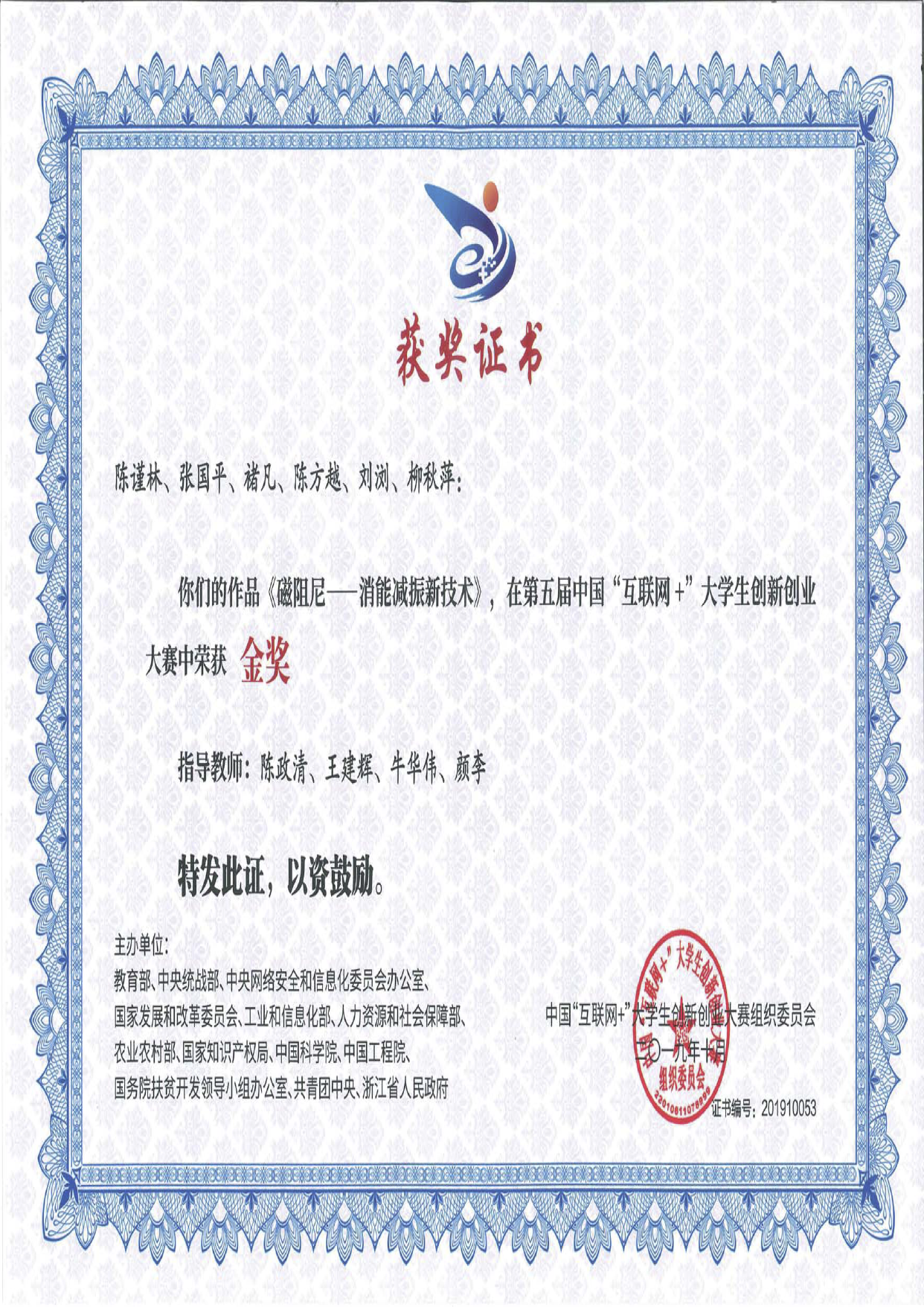

(2)人才培养质量显著提升,广受社会认可。毕业生深造率保持在45%左右,受到斯坦福大学、清华大学等高校的欢迎。获得第五届和第七届全国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖。在校学生近四年在国内外顶级竞赛中获奖183项(含特等一等奖53项),其中新工科新业态类竞赛的比例不断扩大,如“智能建造机器人创新应用大赛”“BIM技术大赛”“机器人及人工智能大赛”等,各类研学项目参赛率达85%。陈瑾林获“互联网+”大学生创新创业竞赛后创办高新技术企业,带动就业百余人次。

全国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖2项

(3)文化涵育铸就土木风骨,创新传播重塑时代形象。精神传承更加有力。深挖陈政清、沈蒲生、陈在康、赵聚英等名师故事,组建“砼行”博士宣讲团,团长张吉仁在湖南省国庆报告会宣讲,“星火赓续”宣讲团获全国优秀团队,开展“砼行懂你”访谈,引导学子传承报国基因。结合专业讲好中国故事。短片《“桥”见湖湘》获“用外语讲好中国故事”全国特等奖,被中国大学生在线等转播。“土木潮文化”破圈传播。《土到极致就是“潮”》系列短视频(18集)播放量42.3万+,点赞超1万,有效打破刻板印象,展现学科魅力,提升社会美誉度。

18集《土到极致就是“潮”》短视频

优秀学生代表

(1)陈嘉禾,2023届本科生,保送中国科学技术大学硕士生。在校期间曾获湖南省优秀毕业生、湖南大学三好学生、优秀团员、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(水利类)全国三等奖、省级一等奖、湖南大学数学建模竞赛一等奖、华教杯全国大学生数学竞赛三等奖等奖励荣誉。本科期间发表两篇论文,学术科研能力出色。

(2)西思覃,2023届本科生,保送湖南大学博士生。在校期间曾获国家奖学金、湖南省优秀毕业生、湖南大学三好学生标兵、湖南大学优秀团员干部、湖南大学优秀学生干部、全国大学生先进成图技术大赛与产品信息建模创新大赛(A类)建筑类个人全能一等奖、BIM创新应用三等奖等奖励荣誉。曾担任建环1901班班长,班级两次获得湖南大学“优秀班集体”称号。

(3)王煜琪,2022届本科生,哈尔滨工业大学(深圳)读研,在校期间担任国家级大学生创新创业项目总负责人,获泵与泵站知识竞赛三等奖,获评湖南大学励志成长成才十佳典型,中国大学生自强之星,第十五届芙蓉学子·榜样力量。

(4)苟凌云,2021届本科生。在校期间,先后担任土木工程学院学生会副部长、班级团支书等职务,获得湖南大学本科生国家奖学金两次,湖南大学三好学生及标兵,湖南省优秀毕业生,湖南省第六届大学生物理竞赛一等奖等荣誉,硕士在读期间累计发表SCI论文7篇,获得了牛津大学、宾夕法尼亚州立大学、科罗拉多大学博尔德分校等多所海外高校读博录取通知。

(5)樊浩玮,2021届本科生。在校期间,先后担任2017级土木工程学院年级会学生干部,湖南大学校团委兼职团干,获得新千年岳麓奖学金,土木工程学院优秀共青团员等荣誉。本科毕业后加入湖南大学第23届研究生支教团,前往白水洞小学支教,支教期间指导学生获第六届华韵之声全国朗诵大赛团体组特等奖等奖项。

来源:土木院 教务处

责任编辑:文亦佳