湖南大学数学学科始于1897年岳麓书院设立的算学科,1981年全国首批获得应用数学硕士学位授予权,1984年获得应用数学博士学位授予权,2000年成立数学与计量经济学院,2019年更名为数学学院。学院拥有数学一级学科博士点和数学博士后流动站,具有应用数学、基础数学、计算数学、概率统计、运筹学与控制论5个二级学科硕士点和教育(数学)专业硕士学位授予点,拥有“数学与应用数学”“信息与计算科学”两个国家一流本科专业建设点,“智能信息处理与应用数学”“工业数学与应用数学”两个湖南省重点实验室,是国家应用数学中心(湖南)、国家天元数学中部中心两个国家级平台成员。

学院现有教职工104人,其中专任教师92人,教授26人,国家级高层次人才5人,具有博士学位教师82人,占专任教师总数约90%。

本科教育教学改革与成效

(一)“五育并举+思政融合”多维度协同开展本科人才培养体系改革

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记在全国教育大会及来校考察调研重要讲话精神,在“大思政”视域下确立“立德、增智、强体、育美、尚劳”培养目标,以系统思维将德育铸魂、体育固本、美育润心、劳动砺志与智育增能深度融合,构建“五育互促、全面发展”的新型培养范式,推动人才培养从“工具理性”向“价值理性”转型,促进学生在思想、智力、情感、意志等方面协调发展,助力培养适应新时代需求的数学人才。

立德为先,实现价值引领与专业结合

创新思政育人理念,构建“三个三”数学专业思政教育工作法,深化体验式、融入式、分享式“三式学习”模式,强化“头雁效应”“示范效应”和“星火效应”,多维度提升思想引领效能。以《数学类专业课程思政指南》为纲,将思想政治教育贯穿人才培养全过程,全面推进课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用。

增智为要,实现专业知识与能力培养

打造“专业课程+实践课程”双螺旋体系,低年级“专业核心课程+学科竞赛”夯实数理基础,锻炼逻辑思维与推理能力,高年级“个性化课程+创新实践”锚定发展方向,培养创新与实践能力;结合专业学习搭建“燃烛计划”“数学文化节”“阿卡德米分享会”“吕克昂自讲分享会”等学风建设活动矩阵,丰富学生学习生活。

强体为根,实现体质提升与意志锤炼

引导学生组建各类体育社团,通过体育运动增强体质、磨炼意志、提升抗压能力。每年举办师生体育比赛,组建“π速跑者”数学学院特色跑团,在运动中诠释团队精神,塑造不断超越自我的品质。

育美为魂,实现审美素养与人格塑造

引导学生建设寝室美育文化,组织宿舍美装、寝室小黑板基金等活动;结合专业打造“数韵流光”“数韵逸品”“数影探微”等数学文化活动,激发学生专业学习兴趣和创造力,以美育人、引领风尚,提升学生幸福感。

尚劳为荣,实现服务意识与实践能力培养

开设“劳动教育与素养”必修课,组建“伐树”服务团队,通过一日一题视频、讲习团私人定制等方式服务公共数学教学;组织数学建模服务团队,依托“三下乡”和企业横向课题,用数学建模助力乡村产业链升级和企业发展,打造智力劳动与实践服务相结合的新劳动模式。

(二)改革成效

思政教育与劳动实践融合育人模式成效显著

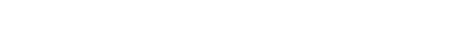

本科生刘逸涵于疫情期间发起“壹桌计划”公益云辅导项目,获新华社、人民日报等中央级媒体及湖南日报、湖南卫视等省级媒体30余次报道,项目荣获湖南省共青团2020年疫情防控服务专项赛金奖、中国青年项目服务大赛铜奖,刘逸涵获评第十五届“中国大学生年度人物”提名奖。

学院社会实践团队聚焦乡村振兴,运用统计建模助力乡村经济,获评湖南省“三下乡”优秀团队,报告获评年度共青团中央优秀社会实践报告。

基于价值理性导向的学生多元化发展趋势明显

基础数学研究拔尖人才成绩突出,获国内外同行认可。近四年获全国大学生数学竞赛决赛一等奖5项、丘成桐大学生数学竞赛优胜奖2项(湖南赛区取得的最好成绩),2名本科生获得赴法国巴黎十一大攻读基础数学研究生的机会。

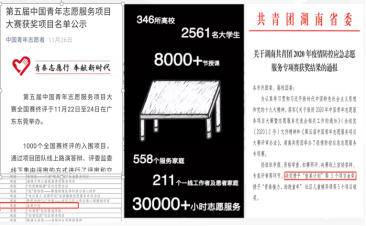

应用创新复合型人才成绩显著,获相关学校和企业好评。近年来,本科生发表SCI论文14篇,获“挑战杯”全国一等奖1项,省级一、二等奖各1项;2019届毕业生郎文轩在中科院马志明院士团队从事通信前沿研究,发表多篇学术论文;2020届毕业生郭育辰本科阶段发表多篇SCI论文,其中2篇为ESI前1%高被引论文,获ICCM学士论文银奖,现任职华为香港研究所。

服务基层综合型人才表现出色,受到工作单位和群众好评。2019届毕业生孙志文考取湖南省选调生,撰写多篇报告获评省级优秀政务信息并获省、市媒体报道,2022-2024年连续三年年度考核优秀并获三等功;2021届毕业生郭洪余先后在天津公安、政法系统工作,两次获评天津市优秀公务员,荣获2023年度天津市交管系统建模比武大赛一等奖。

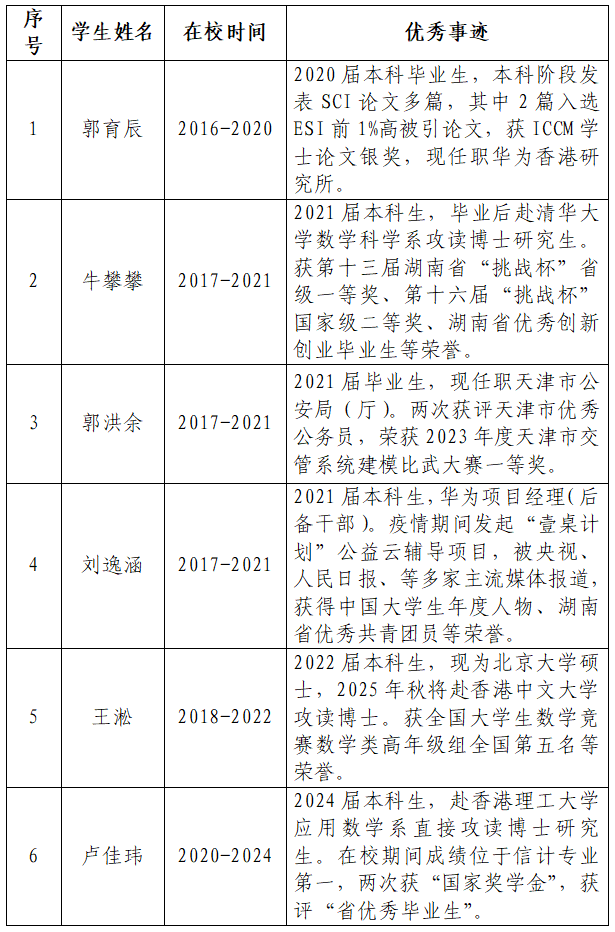

近五年优秀毕业生代表

来源:数学学院 教务处

责任编辑:文亦佳